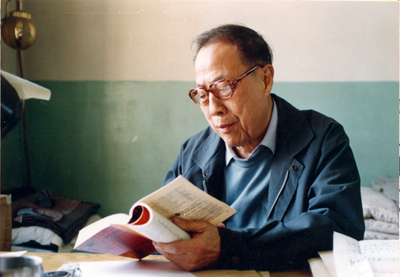

陳芳允(1916.4.3—2000.4.29)是浙江省臺州市人�,是我國“兩彈一星”功勛獎章獲得者、中國科學院院士�、國際宇航科學院院士、國際宇航聯(lián)合會(IAF)副主席����。陳芳允是無線電電子學家�、空間系統(tǒng)工程專家,中國衛(wèi)星測量�、控制技術的奠基人之一����。早期在國內(nèi)領先研究毫微秒脈沖技術�����,領導研制成功我國第一代機載單脈沖雷達����,為我國無線電電子學研究做了開創(chuàng)性的工作。他是我國第一顆人造衛(wèi)星跟蹤測量系統(tǒng)的技術負責人�����,全面參加了系統(tǒng)設計和建設工作�����。他提出和設計了發(fā)射我國通信衛(wèi)星的微波統(tǒng)一測控系統(tǒng)的新方案���,并負責這一系統(tǒng)的研制和星—地技術協(xié)調(diào)工作���,為建設我國衛(wèi)星測控網(wǎng)作出了重要貢獻。他是國家“863”計劃發(fā)起人之一�����,我國北斗衛(wèi)星導航理論奠基者。

1934年陳芳允高中畢業(yè)后考入清華大學物理系���,1938年畢業(yè)后�,進入清華大學無線電研究所��,后通過寧溪同鄉(xiāng)�、物理學家王天眷介紹轉(zhuǎn)到成都無線電廠?��?箲?zhàn)勝利后�,陳芳允抱著科技救國的決心��,赴英國留學�。經(jīng)過四年的學習����、研究與工作并取得優(yōu)異成績的陳芳允,帶著世界第一流的電子工程技術的精湛造詣�����,與希冀一展宏圖的一腔抱負,回到了祖國�。

新中國成立后,他被委以重任�,籌建中國科學院電子學研究所。1956年����,該研究所建成后,他擔任第四研究室主任����,隨后成功研制世界首創(chuàng)的超短波脈沖測試設備,這是為“兩彈”測量放射線的��。1963年�,他與助手一起成功研制了一臺毫微秒脈沖取樣示波器,在國際上屬首創(chuàng)�。1964年,陳芳允成功研制抗干擾雷達�,這是我國首次在飛機上使用單脈沖體制的雷達。

1984年��,陳芳允調(diào)國防科工委科技委任常任委員��。1986年3月,他與王大珩�、楊嘉墀、王淦昌一起提出了對中國高技術的發(fā)展有重要意義的建議��,在鄧小平的親自批示和積極支持下�����,國務院在聽取專家意見的基礎上��,制定了中國高技術發(fā)展的“863計劃”���,為我國高技術發(fā)展開創(chuàng)了新局面����。

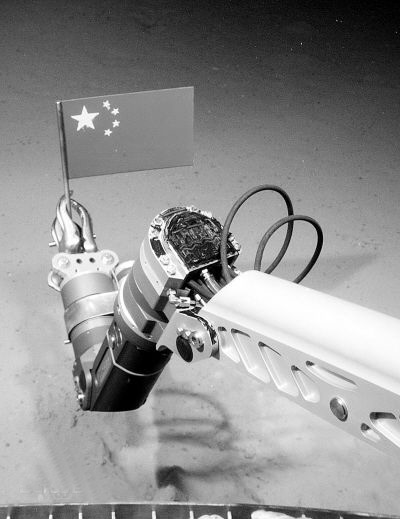

20世紀70年代初期���,陳芳允就開始了通信衛(wèi)星測控系統(tǒng)的研究論證���。如何使地面測控設備控制36 000千米高空的衛(wèi)星?陳芳允提出采用微波頻段����,多功能統(tǒng)一在一套設備上,同時實現(xiàn)跟蹤測軌����、遙測、遙控��、數(shù)傳�����。1984年4月��,這個系統(tǒng)在我國發(fā)射第1顆同步通信衛(wèi)星中發(fā)揮了很高的效用��,1985年這項成果獲國家科技進步特等獎��。作為中國回收型遙感衛(wèi)星測控系統(tǒng)方案設計和制訂工作的主要參加者�����,陳芳允為我國十幾顆遙感衛(wèi)星的成功回收作出了重要貢獻���,再獲國家科技進步特等獎�。陳芳允提出并主持了“雙星定位系統(tǒng)”的研制工作�,并在1989年演示成功,在世界上第1次實現(xiàn)地面目標利用2顆衛(wèi)星快速定位、通信和定時一體化��。

2010年6月4日���,一顆由中國科學家發(fā)現(xiàn)國際永久編號為10929號的小行星�����,經(jīng)國際天文學聯(lián)合會小天體命名委員會批準����,由國際天文學聯(lián)合會《小行星通報》第43191號通知國際社會�,正式命名為“陳芳允星”。

“人生路必曲����,仍須立我志。竭誠為國興��,努力不為私�。”“求新服務不愛名,慚愧國人趕超心�!”這是陳芳允寫的詩句,也是他的人格和精神的很好寫照��。